허균을 <홍길동전>의 저자로만 알고 있는 독자들이 많을 것이다. 하지만 그는 조선시대에 흔치않은 인물이었다. 기생과 어울리기도 했고, 당시 천대받던 불교를 신봉하기도 했다. 사고방식부터 행동거지까지 그의 행동은 조선의 모든 질서에 반(反)했다. 다른 사람들과 결코 같을 수 없었던 그는 기인(奇人)이었다. 소설 <허균, 서른셋의 반란>은 허균의 기인적인 모습을 보여주며 파격적인 삶을 표현한다. 모든 인간이 평등한 삶을 누려야 한다는 그의 의지 속에 태어나는 ‘홍길동’과 무릉도원 ‘율도국’. <허균, 서른셋의 반란>은 조선시대에 21세기의 시대상을 꿈꿨던 기인의 세상을 마음껏 느껴볼 수 있는 장이 될 것이다.

“나리.”

아련하게 자신을 부르는 소리가 들려왔다.

소리만이 아니라 바로 옆에서 누군가가 꼼지락거리며 움직이고 있었다.

눈을 뜨고 옆을 바라보았다.

별이 막 자리에서 일어나 옷을 입으려 하고 있었다. 누운 체로 가만히 하는 양을 바라보던 허균이 별의 손을 잡아당겼다.

“이제 그만 일어나셔야지요.”

아침을 맞다

그리 말하는 별이 당당했다. 지난 저녁에 보았던 햇병아리의 수줍음은 이미 어디론가 사라지고 없었다.

“잠시 이리 들어 오거라.”

“밖에서 나리를 찾고 있는데요.”

“그냥 내버려 둬.”

옷을 입으려던 별이 손에서 옷을 놓고는 맨몸으로 이불 속으로 아니, 허균의 품안으로 들어갔다.

“나리.”

품안에 들어 온 별의 가슴을 만지려던 순간 삼복의 목소리가 들려왔다.

“왜 그러느냐.”

“이제 그만 기침하시지요, 길을 나서야 합니다요.”

허균의 손이 봉긋하게 솟아오른 별의 가슴을 우악스럽게 움켜쥐었다.

“아파요.”

“지금 몸이 아프니 잠시 기다리거라.”

별의 찡그러진 얼굴에서 원망의 시선이 허균에게 쏟아지고 있었다.

“나리, 너무 짓궂으십니다.”

“그런가.”

짧게 말을 마친 허균이 손을 치우고 대신 입으로 가슴을 어루만지기 시작했다. 비릿비릿한 냄새가 풍겨나고 있었다. 그 냄새를 지우기라도 하듯 작은 돌기를 자근자근 깨물기 시작했다.

“아야.”

별의 신음소리였다. 그 소리를 무시하고 더욱 잘근잘근 깨물다가 쭈욱 빨아들였다.

“밤새 물고 빨았는데 아직도… 너무 얼얼해…….”

그 순간 방문이 열렸다.

밖에 있는 삼복이 허균이 아프다는 소리에 궁금증이 더해 참을 수 없는 모양이었다.

문을 열어젖힌 삼복이 입을 다물지 못하고 방안에서 벌어지는 전경에 눈을 동그랗게 뜨고 주시하고 있었다.

그 모습을 확인한 별이 화들짝 놀래며 급히 이불 속으로 몸을 숨겼다.

그 과정에 별의 머리가 허균의 턱을 스쳐 지나가면서 가벼운 충돌이 일어났다.

“어허, 이런 놈이 있나!”

말은 그리하면서도 상체가 훤히 드러난 자신의 모습을 가리지 않고 삼복에게 미소 보내는 일을 잊지 않았다.

“나리, 어디가 아프시다…….”

말하다 말고 아프다는 그 이유를 알겠다는 듯이 삼복이 히죽거렸다.

“나리, 그런데 언제 바뀌었습…….”

“저런 몹쓸 놈이 있나. 그건 네가 알아서 무엇 하려고 그러느냐. 어서 문 닫고 잠시 밖에서 기다리거라.”

삼복의 급작스런 등장으로 막 힘이 들어가려던 물건에서 급속하게 힘이 빠지고 있었다.

삼복이 방문을 닫자 이불을 들쳤다.

별이 힘이 빠지는 물건을 아쉬운 듯 바라보고 있었다.

별의 엉덩이를 가볍게 내리쳤다.

“저놈의 성화 때문에 이만하고 다음을 기약해야겠구나.”

막상 별이 아쉬운 모양으로 가벼이 한숨을 토해 냈다. 웅크리고 있는 별을 떼어내자 가볍게 떨기까지 했다.

“네 몸은 앞으로 나의 것이니 함부로 굴리면 절대로 안 되느니라.”

“염려마세요, 나리. 어느 누구도 이 몸에 손도 못 대게 하겠어요.”

허균이 피식하고 웃었다.

“그만 일어나도록 하자.”

달리 이야기하려다 말고 허균이 자리에서 일어났다.

옷을 집어 들다 곁에서 옷을 입고 있는 별의 엉덩이를 손바닥으로 소리 나게 내리쳤다.

‘짝’ 하는 소리가 방안에 울려 퍼졌다.

기겁한 별이 급히 옷을 입고는 밖으로 나갔다.

옷을 차려입자 밖에서 인기척이 들려왔다.

“나리, 소녀 매창이옵니다. 기침하셨는지요.”

허균이 깊이 기지개를 켜며 방문을 열었다.

고개를 살짝 숙이고 잔잔한 미소를 머금으며 매창이 다가오고 있었다.

허균이 매창의 소매를 이끌었다.

방으로 들어온 매창의 허리를 가만히 껴안았다.

“언제 갔던 게요.”

매창이 고개 들어 허균을 바라보았다.

“소녀가 어디를 갔었다고 하시는지요.”

허균이 눈동자를 굴렸다.

“소녀는 한시도 이곳에서 떠난 적이 없사옵니다.”

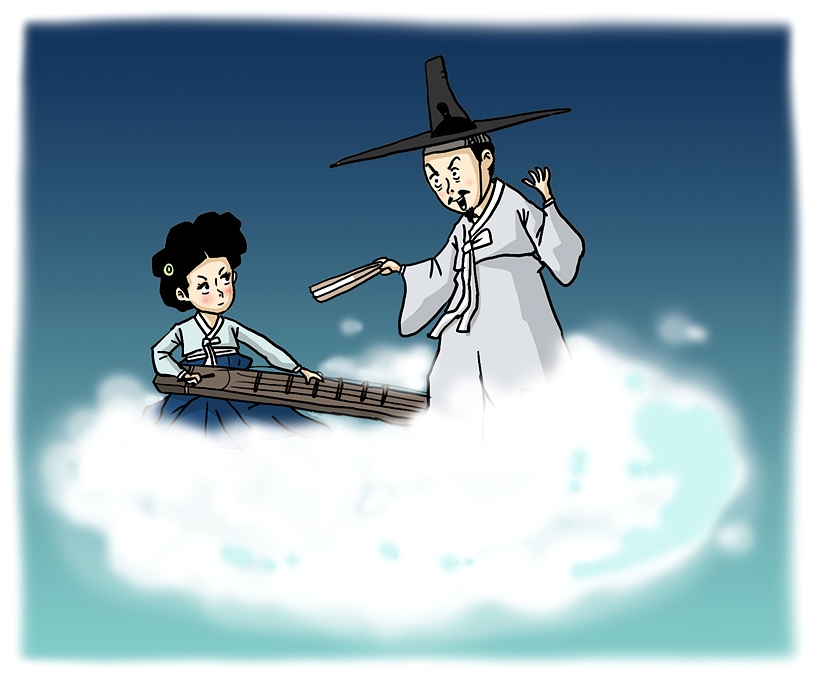

구름 위에서 거문고를 타고 시를 읊다

허균과 매창이 함께 그린 <홍길동전>

허균의 품에서 매창이 허균의 가슴을 만지고 있었다.

“그래, 내가 그를 잠시 잊고 있었구려. 그대가 밤새 이 가슴속에 있었다는 사실을 꿈이라고 생각했었으니 말이오.”

매창이 허균의 가슴에 가만히 얼굴을 묻었다.

그 머리를 허균의 손이 소중하게 감쌌다.

머리카락에서 은은한 향내가 흘러나오고 있었다.

“그런데 나리.”

은근한 시선으로 매창의 얼굴을 바라보았다.

“꿈속이 어떠하든가요.”

“그곳에는 하얀 구름이 가득했었지. 그 구름 위에서 그대는 거문고를 타고 나는 곁에서 시를 읊고 있었어.”

“그리고는요.”

“그대의 마음을 그리고 있었지. 백지 위에 그대의 마음을 말이야.”

“소녀의 마음이 어떻게 그려지든가요.”

허균이 대답 대신 매창의 허리를 두른 팔에 힘을 주었다. 온몸에서 포만감이 일어나고 있었다.

“그런데 그게 이상한 일이요. 한참을 그리다가 백지를 들여다보면 다시 원래의 백지 상태로 돌아가더란 말이오.”

매창이 웃었다.

“왜 웃는 게요.”

“나리!”

허균의 입이 매창의 이마로 향했다.

“그 그림은 나리 혼자 그리면 아니 되지요. 반드시 소녀와 함께 그려나가야 할 그림임을 잊어서는 아니 되옵니다.”

“그럽시다, 우리 둘이 아니 한마음인 우리가 그려나갑시다.”

“다른 곳이 아닌 이곳에서요.”

매창의 눈에서 환희의 구슬방울이 떨어지자 방바닥에서 푸르디푸른 바다가 출렁이고 있었다.

에필로그

후일, 매창이 세상을 떠난 후 허균은 최초의 한글 소설 <홍길동전>을 집필한다.

그 배경이 된 부안 위도가 이상사회를 지칭하는 율도국으로 등장하는 사실을 살피면 소설 <홍길동전>은 허균과 매창이 함께 그린 작품이 아닐까 하는 억측을 불러일으키게 된다.

<끝>

그동안 <허균>을 애독해주신 독자 분들께 감사의 말씀을 전합니다.

다음 주부터 황천우 작가의 <식재료 이력서>로 찾아뵙겠습니다.