허균을 <홍길동전>의 저자로만 알고 있는 독자들이 많을 것이다. 하지만 그는 조선시대에 흔치않은 인물이었다. 기생과 어울리기도 했고, 당시 천대받던 불교를 신봉하기도 했다. 사고방식부터 행동거지까지 그의 행동은 조선의 모든 질서에 반(反)했다. 다른 사람들과 결코 같을 수 없었던 그는 기인(奇人)이었다. 소설 <허균, 서른셋의 반란>은 허균의 기인적인 모습을 보여주며 파격적인 삶을 표현한다. 모든 인간이 평등한 삶을 누려야 한다는 그의 의지 속에 태어나는 ‘홍길동’과 무릉도원 ‘율도국’. <허균, 서른셋의 반란>은 조선시대에 21세기의 시대상을 꿈꿨던 기인의 세상을 마음껏 느껴볼 수 있는 장이 될 것이다.

매창의 얼굴이 한쪽으로 기울었다.

“나라는 인간이 그렇다오.”

매창이 차마 입을 열지 못하고 있었다.

“특히 상대가 천하다 싶으면 더욱 정성을 기울인다오.”

“진짜 고수시네요. 그렇게 함으로써 여자의 모든 것을 취하고 또 받아들이고…….”

가느다란 한숨을 내쉬며 매창이 힘들게 입을 열었다.

파직당한 이유

“그래서 파직 당하셨고요.”

“지금 황해도에서 일어났었던 일을 말하는 게요?”

“그러면 그 일이 아니던가요.”

“물론 황해도에서 기생들과 놀아났다고 파직 당했던 일이 있다오.”

짧게 말을 마친 허균이 혀를 찼다.

“매창이 그 얼마나 웃기는 일이오. 남녀 간의 성욕은 하늘이 내려 주신 것이거늘 인간이 그를 두고 탓하니 말이오.”

매창이 답은 하지 않고 웃었다.

“왜 그러오.”

“그거야 나리의 자유지만 그를 보는 다른 이들의 입장은 어떻겠어요. 감히 나리의 자유분방함을 따라하지 못하는 인간들에게는 고통이지요. 아니 그런가요?”

말을 마친 매창이 손으로 입을 가리며 웃기 시작했다.

“남들에게는 고통이라.”

허균의 웃음소리가 방 안을 가르고 있었다.

“하기야 그리 못하는 인간들은 얼마나 배가 아플 것이며 또 뒷구멍에서 얼마나 지랄들을 할까.”

정유재란이 일어나던 그 해 초에 황해도사로 부임했다.

허균이 간절히 바라던 바였다.

괜히 한양에서 감투니 뭐니 하면서 자신을 죽이는 삶을 역겨워했던 터라 기꺼이 황해도 임지로 떠났다.

그러나 몸만 임지로 향하지 않았다.

자유를 향한 마음, 평소 쉬쉬하며 밤을 보냈던 여인들을 대동했다. 그리고 황해도에 부임하는 날부터 여인들과 드러내놓고 육체를 통한 자유를 만끽하기 시작했다.

시도 때도 가리지 않고 여인들과 성관계를 맺음으로써 온갖 마음속의 찌꺼기를 날려버리고자 했다.

그동안의 한양 생활을 증오라도 하듯 그 일에 열중했고 마침내 그를 시기하는 인간들에 의해 사헌부로 고발이 올라갔고 결국 탄핵으로 파직 당했었다.

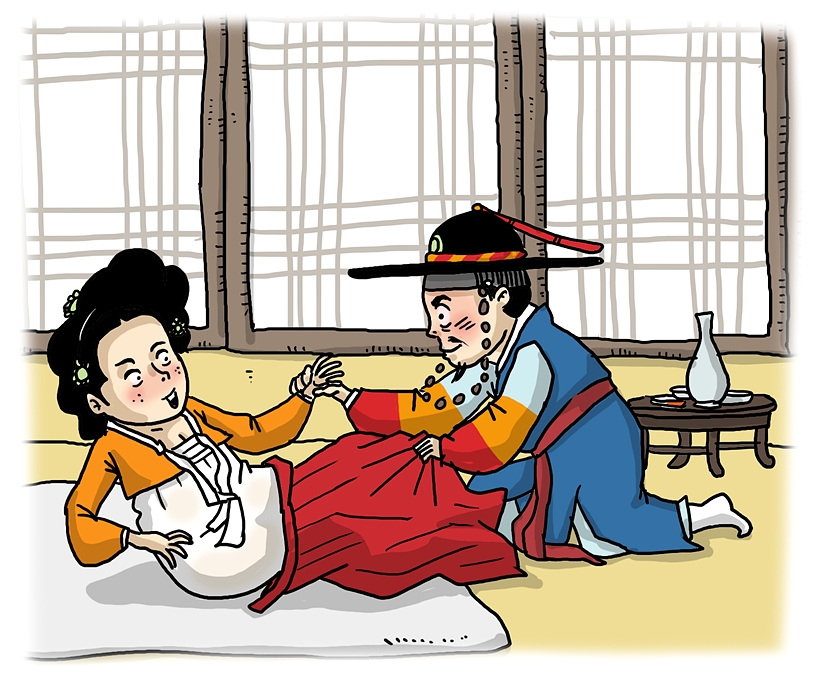

“내가 매창에게도 그리할 터요.”

“그것이 가능하시겠어요.”

허균이 움칠거렸다.

조금 전 상황이 떠오른 탓이었다.

다시 한 번 매창의 얼굴을 주시했다.

매창의 반짝이는 눈동자 아니 이슬 머금은 듯한 눈동자에서 누나의 모습이 그려지고 있었다.

허균이 고개 돌려 깊게 한숨을 내쉬었다.

“나리, 이런 말씀 여쭈어도 될는지요.”

“서슴지 말고 물어보시오.”

“어찌 생각하면 나리께서는 조금 지나치다 싶사옵니다.”

“그게 무슨 말이요?”

매창이 대답하지 못하고 고개를 살짝 돌렸다.

그 모습을 바라보며 허균이 매창이 한 말의 의미를 알겠다는 듯이 미소 지었다.

“왜 그리도 여자에 집착하느냐 이 말이오?”

여전히 대답이 없다. 대답 하지 않는 것으로 보아 그 의미가 맞다고 생각한 모양이었다.

황해도사로 부임… 여인들과 매일 잠자리

매창의 품에 안겨 행복한 그림을 그리다

“매창이, 방금 전에도 이야기한 바 있지만 나는 모든 인간을 똑같이 좋아한다오. 아니, 인간을 떠나서 이 자연을 이루고 있는 모든 생명체를 존중한다는 의미가 맞겠지요.”

“모든 생명체를 말인가요?”

“당연하지요. 존재하는 모든 것들이 서로서로 의지하면서 존재하니 모두라고 해도 과언이 아니지.”

“그것과…….”

다시 허균이 미소 지었다.

“특히 여자가 자연에 더 가깝다는 사실을 알고 있소? 남자란 족속들은 속물근성이 있어 자주 자연의 이치를 거스르려 하는 데 반해 여체는 자연의 이치를 그대로 따르니 그 몸을 취함으로써 자연의 섭리를 깨닫고자 함이라 이거요.”

“네!”

매창이 허균의 말이 어이없다는 듯 눈을 동그랗게 떴다.

“여자의 몸은 바로 자연이라 이 말이오. 나의 정성, 나의 손길에 정확하게 반응을 보이는 자연 말이오. 그러니 자연과 하나 되기 위해 그토록 열심히 갈구하는 것이라오.”

“나으리!”

허균도 막상 그리 말해놓고는 어이없다는 듯 미소를 흘려버렸다.

그리고는 찬찬히 매창의 전신을 훑기 시작했다.

누나를 만났던 마지막 날에 허균은 누나를 온몸으로 감싸고 있었다.

몸뿐만 아니었다.

자신의 영혼으로 누나를 감싸고 있었다.

자신의 품안에서 눈물을 흘리고 있는 누나 난설헌, 그녀는 더 이상 누나가 아니었다.

그녀는 이 세상에서 가장 소중하게 보호받아야 할 허균의 여인이었다.

“매창이, 너무 고단해서 그런지 자꾸 눈에 헛것이 보이는구려.”

매창이 허균에게 바짝 다가앉아 허균의 손을 잡았다.

“나리, 뭔가 말 못할 사연이 누님과의 사이에서 있었군요.”

매창의 얼굴을 바라보던 허균이 매창의 가슴에 천천히 얼굴을 묻었다.

“그랬지. 암 그랬고말고.”

누님과의 사연

매창이 가슴에 묻힌 허균의 머리를 쓰다듬기 시작했다.

이상하리만치 아늑했다.

허균은 점점 매창이 인도하는 달콤함과 편안함으로 빠져들어 가고 있었다.

그 안에서 허균이 그림을 그리기 시작했다.

파란 바다로 둘러싸인 절해고도에서 누나와 손곡 이달 선생이, 그리고 그 옆에서 매창과 함께 거니는 자신을 그리고 있었다.

저만치에서 형 허봉이 만면에 웃음을 머금고 그들을 바라보고 있었다.

<다음 호에 계속>