소설가 황천우는 우리의 현실이 삼국시대 당시와 조금도 다르지 않음을 간파하고 북한과 중국에 의해 우리 영토가 이전 상태로 돌아갈 수 있음을 경계했다. 이런 차원에서 역사소설 <삼국비사>를 집필했다. <삼국비사>를 통해 고구려의 기개, 백제의 흥기와 타락, 신라의 비정상적인 행태를 파헤치며 진정 우리 민족이 나아갈 바, 즉 통합의 본질을 찾고자 시도했다. <삼국비사> 속 인물의 담대함과 잔인함, 기교는 중국의 <삼국지>를 능가할 정도다. 필자는 이 글을 통해 우리 뿌리에 대해 심도 있는 성찰과 아울러 진실을 추구하는 계기가 될 것임을 강조했다.

“왜 그러십니까?”

“저놈들의 계략인 듯해서 그러네.”

“계략이라니요?”

“저놈 죽이면 필히 다른 놈이 다시 나와 죽임을 당하고. 그러다가 사기가 떨어져 있는 신라 병사들이 죽음에 대한 두려움이 사라지면 한꺼번에 들고 나서겠다는 게지.”

“그러면!”

“결과는 예측하지 말게. 일단 나가서 저 놈을 단칼에 죽여 버리게. 그리하여 저놈들의 계략을 역으로 이용하세.”

동춘, 응수하다

“아닙니다, 장군. 하찮은 놈을 치는데 어찌 동춘 장군의 수고로움이 필요하겠습니까. 제가 나가 단칼에 놈을 베어 저놈들의 사기를 땅으로 거꾸로 처박아 버리겠습니다.”

곁에 있던 동춘의 하급 무장인 무성이 앞으로 나섰다.

“자네가 말인가?”

“소장에게 기회를 주십시오!”

의직이 동춘과 무성을 번갈아 보다 비령자를 주시했다.

“자네가 저 놈을 단칼에 베어버릴 수 있겠는가?”

“반드시 단칼에 저승으로 보내겠습니다.”

“자네는 나서지 말게!”

동춘이 마뜩치 않은 표정으로 무성을 주시하다 시선을 의직에게 주었다.

“아니야, 자네가 직접 처리하는 것보다 무성이 나서는 게 이로울 수도 있겠네.”

“그래야 저 놈들의 사기가 곤두박질 칠 일입니다.”

막상 저지는 했지만 의직과 무성의 이야기를 살피니 한편 그럴싸하게 들린 모양으로 동춘이 한걸음 물러섰다.

“무성으로 하여금 저 놈을 베고, 더욱 겁에 질리도록 만들어 아예 남아 있는 기운마저 빼앗으라는 말씀입니다.”

동춘이 의직의 표정을 살피며 자신의 등에 있던 칼을 뽑아 무성에게 건넸다.

그 의미를 몰라 잠시 머뭇하던 무성이 동춘의 칼을 받아들고 곧바로 말에 올랐다.

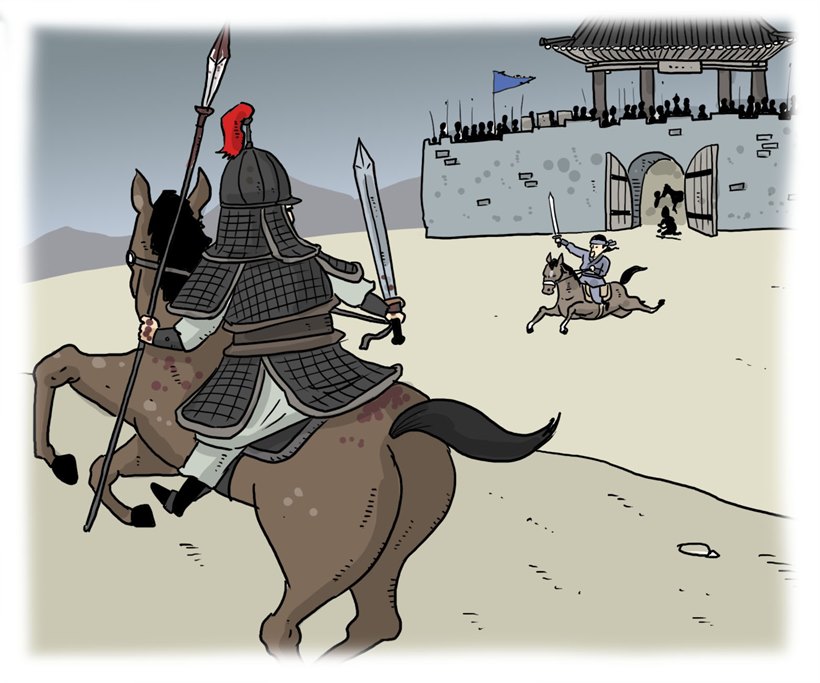

구축된 진지에서 벗어난 무성이 기세등등하게 비령자에게 정면으로 달려 나갔다.

그 모습을 바라보던 비령자 역시 칼을 뽑아들고 무성을 향해 박차를 가했다.

“네 이놈, 비령자인지 빌어먹은 놈인지 내 칼을 받아라!”

둘의 말이 서로를 비켜가는 순간 무성이 이거저거 가리지 않고 힘차게 칼을 휘둘렀다.

그러나 단칼에 베어버리려는 조급함으로 칼을 잡은 손에 힘이 들어갔고, 칼이 비령자를 비켜가면서 몸의 중심이 흔들렸다.

그 순간을 이용해 비령자의 칼이 아래서 위로 무성의 목을 관통했다.

비명을 지를 겨를도 없이 무성의 몸이 말에서 굴러 떨어졌고 무산성에서 그를 바라보던 신라 병사들의 함성이 울려 퍼졌다.

그 장면을 바라보던 동춘이 한숨을 한번 내쉬고는 왼손에는 창을 들고 말의 고삐를 잡고 오른 손으로는 곁에 서 있던 병사의 칼을 뽑아들고 곧바로 말에 올라 비령자를 향해 달려 나갔다.

“의직 이놈이 그리도 죽는 게 겁이 나 자꾸 네놈들을 내보내는 게냐!”

“이 놈이 기고만장한 게로구나. 어디 의직 장군이 너 같은 애숭이와 겨루겠느냐. 나는 의직 장군의 부장인 동춘이란 분이시다!”

우레와 같은 소리를 지른 동춘이 서둘러 다가가 칼을 휘두르자 비령자가 다시 그 허점을 이용해 동춘의 목으로 칼을 뻗었다.

방금 전 무성의 경우와 똑같은 방식으로 대처한 비령자의 칼끝이 막 동춘의 목에 닿았으리라 생각한 그 순간 동춘이 고개를 옆으로 돌리고 창으로 비령자의 목을 찔렀다.

비령자, 무성을 죽이고 장렬히 전사

거진, 합절 만류에도 아버지 곁으로

단 한방에 비령자가 맥없이 땅으로 떨어졌다.

시간과 상대만 다를 뿐 방금전 상황과 한 치의 오차도 없었다.

그 이어지는 장면을 보고 있던 신라 진영에서는 허탈함이 가득한 한숨이 반면 백제 진영에서는 함성이 울려 퍼졌다.

동춘이 그 기세를 몰아 신라 진영으로 곧바로 달려갔다.

“신라의 쥐새끼 김유신은 더 이상 숨어 있지 말고 어서 나와 칼을 받아라!”

사기를 올리려했던 일이 수포로 돌아가자 신라 진영은 한껏 침울하게 변해갔다.

그러기를 잠시 후 무산성의 성문이 열리며 앳된 소년이 말을 이끌고 나오는 모습이 보였다.

소년의 옆에는 한 젊은 사람이 손을 잡고 마치 밖으로 나서지 못하게 완강하게 저지하는 듯 보였다.

동춘이 의아한 표정으로 주시하기를 잠시 소년, 거진이 급히 칼을 뽑아 자신을 잡고 있는 젊은이, 합절의 손을 내리쳤다.

순간적으로 통증에 밀려 손을 놓은 틈을 타서 거진이 말위에 올라 동춘에게 달려 나갔다.

그를 살피던 의직이 급하게 북을 쳐 후퇴하라 지시 내렸다.

그러나 이미 거진의 말이 동춘에 가까이 이르렀고 또한 동춘이 소리를 듣지 못했는지 외마디 소리와 함께 창을 뻗었다.

순간 거진이 피를 쏟으며 말에서 떨어졌다.

“신라의 쥐새끼들아, 젖비린내 풍기는 아기 말고 김유신을 내보내라!”

동춘의 말이 끝나기 무섭게 방금 전 소년에 의해 팔이 베인 젊은이가 급히 말에 올라 박차를 가하며 다가왔다.

의아한 표정으로 바라보기를 잠시 칼도 제대로 겨누지 못하는 합절에게 달려들어 역시 한칼에 승부를 결정지었다.

순간 뒤에서 퇴각의 북소리가 들려와 뒤를 바라보았다.

저만치 멀리에 있는 의직 장군의 얼굴이 굳어 있는 모습이 시선에 들어왔다.

순간 아뿔싸 하는 생각으로 말머리를 돌려 백제군 진영으로 돌아갔다.

속사정을 알 리 없는 백제 진영에서는 함성이 가득했다.

가쁜 숨을 몰아쉬고 동춘이 의직에게 다가서 곁에 나란히 했다.

“저 김유신, 정말 무서운 쥐새끼로고.”

의직의 한탄이 멈출 그 시점 무산성의 문이 열리더니 신라 군사들이 누가 먼저랄 것도 없이 앞 다투어 총공격을 감행했다.

부자의 죽음

수적으로 열세였지만 사기로 신라군을 압도했던 백제군이 죽기로 덤벼드는 신라군을 당할 재간이 없었고 결국 백제군은 참패를 면치 못하고 의직을 포함 소수만이 목숨을 부지하여 백제로 후퇴하는 지경에 이르렀다.

백제군을 섬멸한 김유신은 아무도 모르게 크게 한숨을 내쉬었다. 이어 비령자, 거진 그리고 합절의 시체를 정성스럽게 다루어 경주로 보내고 아울러 그들의 희생을 기리기 위해 많은 부상을 내렸다.

<다음 호에 계속>