[일요시사 취재1팀] 남정운 기자 = 해보지 않은 경험에 실패해보고 싶은 이는 없다. 오늘날 많은 사람들이 ‘리뷰’에 기대는 이유다. 물건을 살 때도, 맛집을 찾을 때도 유용하다. 한때 가짜 리뷰 창궐로 신뢰성에 금이 가기도 했지만, 이내 각종 인증제도가 도입되면서 우려를 덜었다. 하지만 <일요시사>가 들여다본 가짜 리뷰의 세계는 여전히 건재했다. 그 비결은 한층 절실해진 점주와 치밀해진 수법에 있었다.

모두가 너무 쉬운 일을 하고 있었다. ‘가짜 리뷰’를 구하는 업주도, 가짜 리뷰를 쓸 ‘꿀알바’ 지원자를 찾는 바이럴 업체도, 몇 문장 쓰고 수당을 챙기는 이 또한 그랬다. 이들은 서로를 공공연하게 찾아다니며 작당 모의를 벌였다. ‘걸리지 않을 것’이란 이유 있는 자신감이 이들을 이어주고 있었다.

눈속임

“○○○(플랫폼 이름) 성공률 100%, 메인 키워드 30개 이상 1등.” 검색 몇 분 만에 리뷰를 ‘관리’해준다는 업체를 수십여개 찾을 수 있었다. 업체를 찾을 때 썼던 검색어를 카카오톡에 넣자, 이번에는 ‘리뷰 알바하고 용돈 벌자’ ‘○○○ 영수증 리뷰 방’ 등의 이름을 가진 오픈 카카오톡 채팅방이 여럿 등장했다.

방마다 적게는 수십명, 많게는 1000명의 사용자가 들어가 있었다. 이 중 여전히 활발하게 활동하는 듯한 방을 서너 개 골라 입장했다. 이 과정에서 별도의 인증 절차를 요구하는 곳은 없었다.

적게는 500원부터 많게는 1500원까지. 생각보다는 ‘단가’가 저렴했지만, 그만큼 작업이 단순했다. 공지사항에는 “리뷰를 단 몇 줄만 ‘실감나게’ 적으면 돈이 입금된다”고 적혀 있었다. 문제는 리뷰 대상이 내가 써보지 않은 제품이나 애플리케이션, 가보지 않은 장소라는 점이었다.

‘작업’에 참여하는 방식은 크게 두 가지로 나뉘어 있었다. 대화방 운영자의 지시에 따라 대기열에 이름을 올린 뒤 호명될 때마다 할당량을 처리하는 방식과, 이따금씩 열리는 1:1 채팅방에 선착순으로 들어가는 방식 등이다.

전자는 계정을 많이 소유한 이가, 후자는 계정을 적게 소유한 이가 선호하는 것으로 보였다. 일부 톡방에서 참여자는 닉네임 옆에 숫자를 적어야 했다. 자신이 동원 가능한 계정의 개수를 알리기 위해서였다. 참여자 목록을 확인해보니 가장 큰 숫자는 61이었다. 30 이상의 숫자도 심심찮게 보였다.

‘영수증 인증’은 가짜 영수증

‘배송 인증’엔 빈 박스 택배

<일요시사>는 각기 다른 2가지 작업에 동원됐다. 쇼핑 플랫폼에선 커피 원두에 관한 리뷰를, 장소 정보를 제공하는 플랫폼에선 서울 모처의 두 식당에 관한 리뷰를 적을 것을 지시받았다.

두 플랫폼은 모두 리뷰 작성 자격을 까다롭게 부여하고 있었다. 쇼핑 플랫폼은 결제 및 상품 배송, 수령이 모두 확인돼야 글을 쓸 수 있었다. 장소 플랫폼은 각 식당의 영수증 인증을 요구했다.

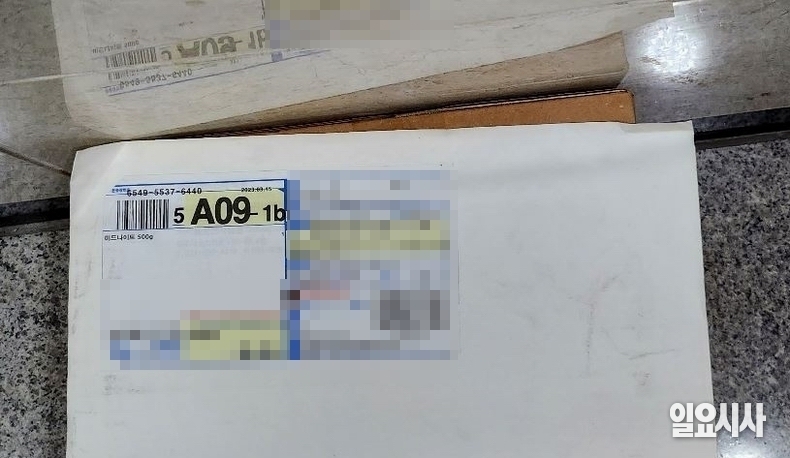

삼엄(?)한 검열을 통과하기 위해 고도의 ‘꼼수’가 동원됐다. 우선 리뷰 작성자가 물품을 구매해 그 내역을 바이럴 업체에 전송한다. 바이럴 업체는 물품 구매대금을 돌려주고, 업주에게 ‘가짜 거래’ 사실을 전한다. 그러면 업주가 리뷰 작성자가 기재한 주소로 물품 대신 빈 박스를 보낸다.

사실상 오간 돈과 물건은 없지만, 전산상으로는 구매 및 배송 내역이 남는다. 업주가 빈 박스 배송비만 부담하면 가짜 리뷰를 쓸 기회가 주어지는 셈이다.

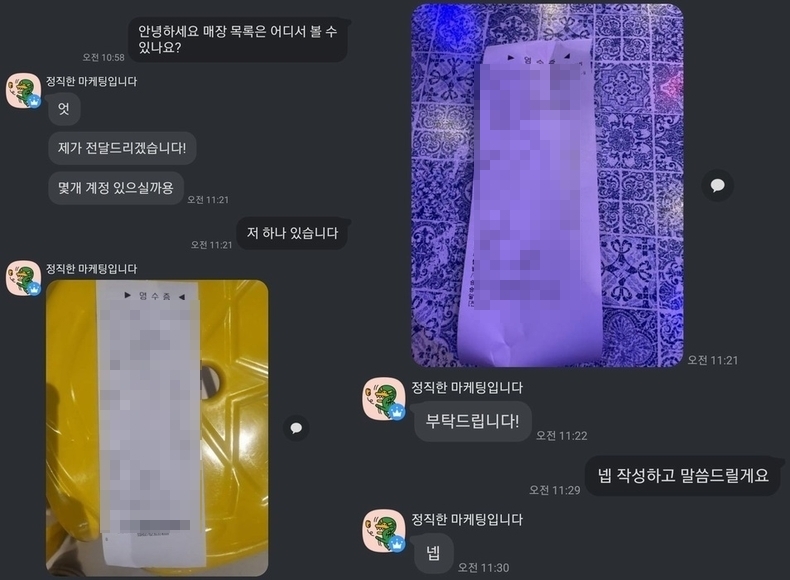

식당 리뷰는 비교적 간단했다. 업주가 최근 판매한 음식 영수증을 촬영해 바이럴 업체에 전달하면, 업체가 리뷰 작성자들에게 이를 분배해주는 식이다.

과거에는 업주들이 리뷰 조작을 의뢰한 뒤 이를 먼발치서 지켜보고 있었다면, 이제는 적극적으로 조작행위에 가담하고 있다. 더는 “잘 몰랐다”거나 “알아서 하게 뒀다”는 등의 발빼기식 해명이 통하지 않는 이유다.

<일요시사> 역시 리뷰 작성 전 영수증 두 개와 내용물 없는 택배를 받았다. 까다로워 보였던 인증 절차는 무난히 통과했다. 앞서 달린 리뷰를 참고해 건당 4~5줄 분량의 짧은 글을 남겼다. 리뷰는 문제없이 올라갔고, 성공보수 3000원이 송금됐다.

‘초짜’가 리뷰 3개를 올리는 데 채 10분이 걸리지 않았다. 계정 수십 개를 가진 숙련자라면 불과 몇 시간 안에 가짜 리뷰 수십, 수백 개를 양산할 수 있을 것으로 보였다. 이로써 ‘인증’ 리뷰 역시 마냥 믿을 수 없다는 사실이 체험을 통해 확인됐다.

업주, 꼼수 방관자서 적극 가담자로

플랫폼 “필터링 수단 항상 보강 중”

<일요시사>는 게시 여부만 확인한 뒤 수시간 안에 리뷰를 모두 삭제했다. 선의의 피해자를 막기 위해서였다. 3000원 역시 보낸 이에게 되돌아갔다. 삭제 전 바이럴 업체에 “이번에 처음 해봤는데 이거 혹시 불법은 아니냐. 걸리면 계정이 정지되는 거냐”고 묻자, 업체는 곧바로 “불법도 아니고, 걸릴 일도 없다”고 잘라 말했다.

이 같은 해당 업체의 답변은 반은 맞고, 반은 틀렸다. 우선 업체 설명대로 가짜 리뷰 작성 자체가 불법은 아니다. 공정위 역시 최근 관련 문제를 인지하고 대응 방안을 검토하고 있지만, 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 적용할 법적 근거가 마땅치 않은 탓이다.

다만 가짜 리뷰 작성은 엄연한 ‘약관 위반 행위’다. 리뷰 서비스를 제공하는 상거래 플랫폼 대부분은 이용약관에 가짜 리뷰 작성 금지에 관한 조항을 마련해뒀다. 적발 시 약하게는 이용정지부터, 심하게는 영업방해에 따른 민사적 책임을 물을 수 있다.

플랫폼들 역시 가짜 리뷰 차단에 사활을 거는 분위기다. 한 플랫폼 관계자는 <일요시사>와의 전화 통화에서 “급속도로 진화하는 창과 방패의 싸움이라고 이해하면 쉬울 것”이라고 설명했다.

이 관계자는 “플랫폼들이라고 해서 아예 손 놓고 있는 건 아니다. 보안상 밝히기 어렵지만, 가짜 리뷰들의 특징을 분석해 대응책을 꾸준히 추가하는 중이다. 처음에는 리뷰가 올라간다고 해도, 어느샌가 블라인드 처리돼있는 경우가 잦을 것”이라고 귀띔했다.

그는 “인증 제도를 도입하면서 가짜 리뷰가 올라오는 건수와 비율이 크게 줄었다. 인증 리뷰 속에 가짜가 일부 섞여 있다고 해서 도입 취지가 무색하다는 비판은 적절치 않다”며 ‘인증 무용론’에 대해서도 선을 그었다.

식은 죽 먹기

쫓고 쫓기는 수싸움 속에, 리뷰를 판단 근거로 삼는 소비자들만 피해를 보는 모양새다. 가짜 리뷰 작성이 완벽한 ‘불법’으로 정의되기 전까진 속이는 이도, 속는 이도 계속 존재할 전망이다. 지금도 믿음이 사라진 누군가는 조작된 집단지성 대신, 불확실한 직감에 기대고 있다.